“Очень хочется домой, а дома больше нет”: репортаж из лагеря для беженцев

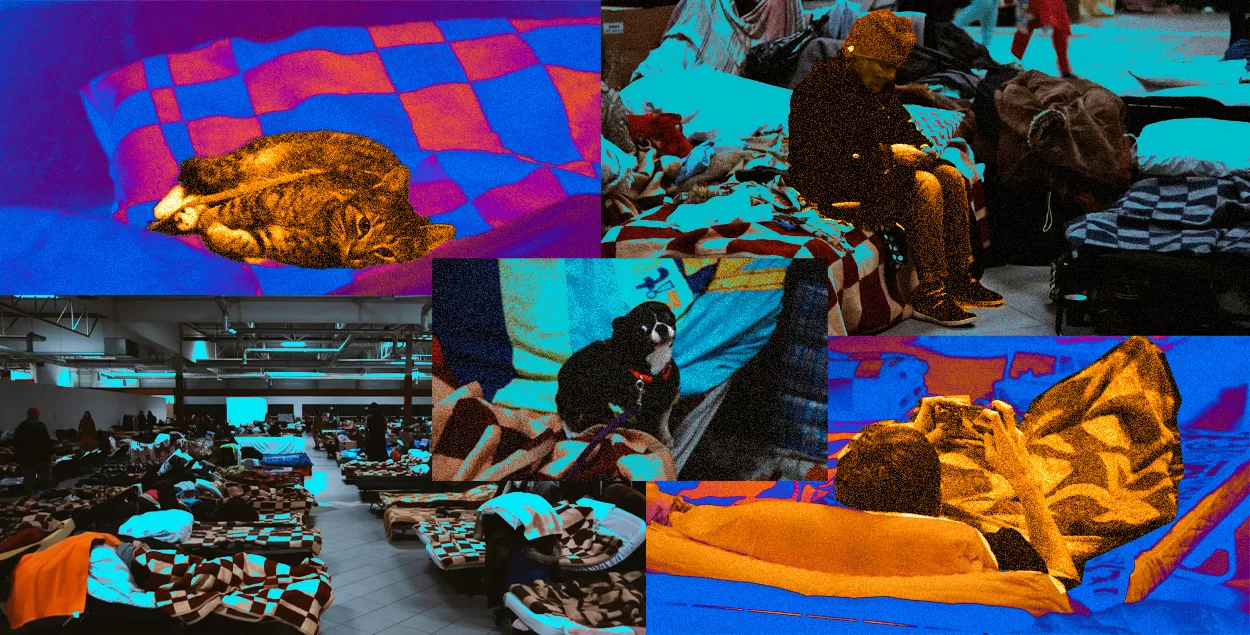

“Здесь не бомбят. Это шикарные условия — когда не бомбят” / коллаж Влада Рубанова, Euroradio

— А что здесь? Выставка какая-то? — водитель Uber сворачивает к выставочному комплексу PTAK EXPO под Варшавой.

Шесть огромных павильонов центра создавались, чтобы проводить конференции, ярмарки, показы мод. Когда началась война, PTAK EXPO оперативно переоборудовал свои помещения в лагерь для украинских беженцев.

На пике здесь жило 8 тысяч человек. Сейчас — в 10 раз меньше.

— Нам дальше. Да-да, вон туда, где люди курят, — указываем водителю дорогу.

Некоторые из этих людей курят здесь уже 11 месяцев.

На входе пожилой мужчина перебирает вложенные в паспорт бумаги — талончики, номера телефонов, немножко злотых. Он ищет адрес компании, в которой ему пообещали помочь найти работу. Он пенсионер. Он плохо видит. “Но ведь жить как-то надо”. У него из рук выпадает таблетка.

— Это успокоительное. Успокоительное.

Дальше — пост охраны. За год работы здесь охранник подучил украинский. На стойку рядом с ним облокотился 18-летний парень, который живёт в этом лагере уже 11 месяцев. В прошлом марте этому молодому человеку было 17, он планировал стать ветеринаром. В конце февраля пришлось эвакуироваться из Бучи.

Польша — лидер по абсолютному количеству принятых украинцев. К осени 2022 года более 1,2 млн украинских беженцев всё ещё жило в Польше. И 85 тысяч человек — в подобных центрах. Всего в стране больше трёхсот подобных учреждений.

Но польско-украинскую границу пересекло намного больше украинских беженцев. С 24 февраля 2022 года сюда въехало 9,9 млн человек. Некоторые из них уехали в другие страны Европы, и больше 7,9 млн человек вернулось домой, в Украину.

“Скорей бы домой, к своим. Хоть в оккупацию”

Мы заходим в главное жилое помещение лагеря. Раскладушки стоят в полутора метрах друг от друга. У кого-то для защиты личного пространства есть вешалка.

— А что вам рассказать? Я только-только плакать перестала. Проплакала сегодня всё утро. Плакала и думала: что я здесь делаю? — говорит нам Марина [имя изменено].

Мы не называем настоящее имя Марины, потому что скоро она поедет в свою оккупированную деревню. Перед поездкой Марина учится говорить “правильно” — так, чтобы россияне ничего не заподозрили: “Ой, на освобождённую территорию”. Впереди у неё много блок-постов, где нужно будет говорить “правильно”.

Марина приглашает нас в гости. Кровать, вешалка и тумбочка, на тумбочке — кружка с чаем.

— Вот моё ложе. Здесь я и застряла. Уже пятый месяц работаю, от работы никакого жилья не дают. А в Польше койко-место стоит 700-800 злотых. Застряла. Не знаю, как так получилось. Наверное, нужно было после первой же зарплаты съехать в хостел? А я думала, всё продлится недолго, вот и не съехала.

До войны у Марины была хорошая спокойная жизнь. Все в семье работали, “минималку” получали. Марина была техничкой в их деревенской школе.

— А 24 февраля они внезапно зашли. Заехали прямо в мамкин огород. Танки и це машины с “зеткой”. И они сверху на этих танках.

Мы стоим с мамкой в шоке. И так они технику и возили через наше село. Всю дорогу перебили. А потом начались “грады”, шум. Я такого шума отродясь не слышала. Даже не знаю, как объяснить, какой он — шум этих ракет. Дочка с зятем в соседней деревне по подвалам прятались, а у нас с мамкой и подвала нет.

Семья Марины — её муж и мама — остались жить в российской оккупации. Марина собирает деньги, чтобы забрать их в Польшу. Впереди у неё долгий путь: Польша, Латвия, Россия, оккупированные территории — и, наконец, деревня, в которой остались близкие. Потом — такой же долгий обратный путь.

— А они не могут сами к вам приехать?

— А за какие деньги? Деньги я привезу. Да и не разберутся они без меня, — говорит Марина. — Чтобы выехать — надо позвонить, забронировать место. Маме — больше 70, и муж за этот год тоже состарился. Не разберутся они без меня.

Муж рассказывает Марине, как живётся в оккупации. Говорит, их деревенский продуктовый магазин открыт, там всё как было — только людей нет.

— Так-то даже работа есть. Только как работать, когда знаешь, что каждую секунду может быть прилёт. Остались там только пенсионеры, ну и, может, любители “бахнуть”.

В оккупации жить тяжело, потому что ты там беззащитный. Защиты немае. Что с тобой будет?

К маме солдаты приходили. Мама перепугалась. Оказалось, они просто искали пустые хаты. Увидели маму, говорят: “А, бабушка, вы здесь живёте? А мы думали, дом пустой, хотели заселиться. Ну, то до свидания”. Так и ушли.

Уголь выдавали. Не знаю, где они той уголь взяли. Хороший такой орех.

Марина говорит, что ехать в оккупацию ей страшно. Она боится “прилётов”. А русских — не боится.

— Русские? Ну что русские? Спросят — куда? “Еду на освобождённую территорию”. Маму забрать.

Сестра Марины перебралась в Германию. Зовёт к себе. Не домой — дома больше нет и у сестры. Просто в другой лагерь для беженцев.

— В общем, утром у меня началась истерика, я наплакалась, а потом села и подумала: а чего я буду плакать? У меня ещё всё впереди.

“А дома больше нет”

Каждый день в лагере можно бесплатно позавтракать, пообедать и поужинать.

— Бывают сосиски, бывает колбаска, бывает котлета, бывает картошка. Суп дают. Очень вкусно всё. Как Господь даёт — то и нам дают. И спасибо за это. Спасибо, что здесь у нас есть кусок хлеба. Где бы я сейчас была, если бы не этот центр? — говорит Самбрина. Она приехала из Днепропетровской области. — Вы сами знаете, что у нас сейчас делается. И ещё не знаем, какой сюрприз нас ждёт 24-го февраля.

Дома у Самбрины остались дети и внуки. Иногда они созваниваются, дети рассказывают, что за день свет пропадал четыре раза.

— Сюда не хотят. Говорят, чего они будут ховаться.

Объявление на стене у входа на украинском языке приглашает родителей отвезти детей в батутный парк. “На місці на дітей чекатиме частування”. На соседней стене — просьба не устраивать вечеринки и не приносить алкоголь.

Каждый, кто въезжает или выезжает из лагеря, регистрируется на ресепшене, чтобы в администрации знали, сколько человек живёт здесь прямо сейчас. Теперь это 850 человек. Подушки, одеяла, гигиенические средства на первое время — всё можно взять бесплатно.

— Я из Херсонской области. Живу здесь с мая. Живу и работаю. А уезжала на месяц, — рассказывает Рида.

— А что дома?

— А дома больше нет. Мой дом был на освобождённой стороне Днепра. Но живого в моём селе нет ничего.

Здесь заново учишься жить, дома мы жили не так. Тут живут по-другому, и надо привыкать к тому, как живут тут.

— Тут — в лагере?

— Тут — в Польше. Иногда думаешь о чём-то — вот, в Украине это лучше. А может, оно лучше, потому что оно рідное, свое. Вот по-другому и воспринимается, — говорит Рида.

— А на каком языке здесь люди общаются?

— Я сама лично на суржику балакаю. Из-за языка здесь проблем не возникает. Из-за такого война началась.

В сентябре здесь открылась школа для детей. Учителя, которые в ней работают, — тоже беженцы из Украины. В школе детей учат в том числе польскому.

“Да нечего рассказать. Хорошего — нечего”

Нам показывают место, где можно подзарядить технику, показывают прачечную, медпункт, отдельное помещение, где можно взять корм для домашних животных — бесплатно. Люди почти не обращают внимания ни на журналистов, ни друг на друга. Кто-то читает, кто-то листает фотографии в мессенджере.

— Это ребята с фронта шлют. Вот этого деда уже нет. Да, деда уже нет.

Здесь много кроватей, много людей, много людей с детьми, много домашних животных — и всё равно тихо. Тихо даже на курилке. Люди нехотя рассказывают свои истории.

— Долго не хотел уезжать. Думал: куда мне в такие годы ехать?

— А сколько вам?

— Шестьдесят три. Работаю на “Жабке” и понимаю, что мне очень сложно работать так, как работают молодые ребята.

Я здесь две недели. Выехал из Херсона. Вы извините, я неразговорчивый товарищ. Да и рассказать нечего. Хорошего — нечего.

В первый день войны пошёл в магазин, а там очередь за продуктами огромная. Люди говорят — война. Не верил.

Потом оккупация. Русских почти не видел. Ну, как не видел — на блок-посту у нас стояло человек тридцать. Командир был трошки вменяемый человек. Говорил: вы нас не трогайте, мы вас не будем.

С донецкими разговаривал четыре раза. Почему заговорил? Они на обед ездили на открытой машине. Один из них говорил на украинском языке. Разговорились. Он — мне: Мариуполь уничтожили мы. Я тебя отвезу, покажу.

Я — ему: россиянам хоть посмертные деньги платят, а тебя они даже не считают за россиянина, ты для них никто. Он — мне: как это я никто? У меня, мол, российский паспорт. Я, мол, идейный. Разговор закончился так: я тебе сейчас прикладом по голове дам.

“Знакомые посоветовали: уезжай, будешь работать и дочери помогать”

— Очень любила гулять по нашей набережной в Днепре. Это одна из самых красивых набережных в Европе.

Евгения не была в Днепре 11 месяцев. Она уехала 12 марта, когда над городом начали летать беспилотники.

— Было очень страшно. И уезжать было страшно, и оставаться было страшно. Но знакомые посоветовали: уезжай. Уезжай, будешь работать и дочери помогать. Я уехала.

Польша приняла хорошо. Денег на первое время у меня было немного, так что жильё не снимала, жила вот в таких центрах. Сначала месяц вот в этом центре. Потом — в другом центре, но тоже в Варшаве. Потом переехала в город Венгрув. Там предложили работу с проживанием на три месяца. Я согласилась. Работала в отеле и в столярном цеху. Три месяца закончились, и пришлось вернуться сюда. Теперь снова ищу работу с проживанием.

Работа в Польше есть. У кого есть желание, для тех работы много.

Евгения работала, отправляла деньги дочери, и к августу она тоже смогла уехать из Украины.

— У неё на руках совсем маленький ребёнок, жить в таком лагере она бы не смогла. Поехала в Болгарию. Сейчас живёт и работает там. Может, и я к ней поеду.

Дочка Евгении — бандуристка. Бандура — это украинский народный музыкальный инструмент.

— У нас был днепропетровский ансамбль “Черевницы”, и с ним дочка объездила всю Украину. Так что она у меня носитель украинского фольклора. Она открыла для меня мир музыки.

Когда становится грустно, Евгения включает украинскую музыку на смартфоне.

“Говорить о чём угодно, но не о войне”

В начале войны в лагере работало много психологов-волонтёров, но тогда люди не были готовы с ними говорить. Сейчас, чтобы попасть к психологу, нужно записываться в лист ожидания.

В лагере почти не говорят о войне. Не только с журналистами.

— Кто-то жалуется на еду в центре, кто-то — на соседей. Люди готовы говорить о любых проблемах — лишь бы не вспоминать то, что случилось с ними в Украине, — рассказывает нам психолог Татьяна. Она родом из Луганской области, уехала из Украины в начале марта и уже год работает психологом в этом центре.

— Это кто тут ещё жалуется?

За центр сразу же заступается несколько его постояльцев, три молодые женщины. Они приехали в лагерь в самом начале войны. Сперва просто жили здесь, потом начали волонтёрить. Теперь они здесь работают — и живут тоже здесь.

— Знаете, ужасаются этим условиям жизни только те, кто выезжает с Западной Украины. А те, кто с ребёнком пережил бомбёжки, сидя в подвале, радуются, когда сюда попадают. Здесь не бомбят. Это шикарные условия — когда не бомбят, — говорит Анна. Она приехала из Изюма.

— Шикарные условия — когда тепло, когда есть вода, когда есть бесплатные моющие средства. И ничего над тобой не летает. Никто не был готов нам так долго помогать. Но помогают.

Лагерь был готов к тому, что зимой сюда приедут тысячи людей. В Варшаве были уверены, что зима и холод спровоцируют новый поток беженцев из Украины. Но этого не случилось. Подготовленные про запас раскладушки и одеяла остались невостребованными.

***

От лагеря до Варшавы — 10 километров.

— Часто ли выезжаю в Варшаву? Вы знаете, по будням в основном работаешь. В выходной стараешься побыть дома.

— Дома — это здесь, в лагере?

— Получается, так. Да, уже и не заметили, что стали называть его домом. Но так хочется в родные стены.

Или хотя бы на родные улицы.

При поддержке "Медиасети"